-

大腿後肌(膕繩肌)拉傷康復運動 - Askling鍛鍊計劃

大腿後肌(膕繩肌)拉傷康復運動 - Askling鍛鍊計劃

(撮文:李加華物理治療師 Physiotherapist Mr. Justin Lee)

大腿後肌肉拉傷是最常遇到的運動創傷之一,特別在一些需要急性加速的運動(例如:跑步、足球、籃球)。根據統計,大腿後肌受傷佔急性運動創傷8%~25%。傷患復發亦都是一個常見的問題,有高達30%運動員曾經歷拉傷後再復發。

大腿後肌拉傷主要分成兩類型:

- 過度伸展創傷 (Stretching Injury)

- 衝刺性創傷(Sprinting Injury)

過度伸展創傷疼痛點通常會靠近坐骨,復原時間相對比較長。衝刺性創傷疼痛點經通常位於後大腿的遠端,康復時間相對較短。要完全康復的時間取決於拉傷的嚴重及受傷後的處理,可需3個星期至3個月不等。由於大腿後肌拉傷的高發病率和經常會復發的情況,對於專業運動員上有相當大的影響。在運動科學界上,已有很多的研究去了解和探討最效處理大腿拉傷的治療及運動處方。

在2013有一隊研究員(Askling et al. )發現採用一系列針對大腿後肌的離心發力 (肌肉伸展狀態時發力)的鍛鍊計劃,不單只可以縮短康復時間,甚至可以減少傷患再復發。

以下介紹三個運動都是經Askling et al.團隊研究最有效的復康運動療程。進行這些運動時,不應該令痛楚增加,如有任何疑問,建議咨詢物理治療師的意見及經評估後才進行。

延伸式 (The Extender):受傷後48小時可以開始進行1. 平卧,彎曲患側髖部呈90度,雙手抓膝蓋後側固定大腿。2. 隨隨地將小腿伸直,直至大腿後肌有拉扯的感覺就停止。3. 再屈曲膝關節回到起始姿勢。4. 一組12下,早晚各進行3組。5. 如情況有改善及沒有任何不適感,可以慢慢増加膝關節伸直的幅度。 潛水式 (The Diver):受傷後兩星期可以開始進行練習1. 患側單腳站立,膝蓋微彎,軀幹挺直。2. 慢慢將身體向前彎,髖關節屈曲至大概約90度,雙手向前伸,建側的腳抬高。3. 直到大腿後肌有拉扯的感覺就停止。4. 然後慢慢回到起始姿勢。5. 一組6下,隔日進行3組。當動作開始做熟了變得更容易,可以增加動作的幅度或速度去增加挑戰性。

潛水式 (The Diver):受傷後兩星期可以開始進行練習1. 患側單腳站立,膝蓋微彎,軀幹挺直。2. 慢慢將身體向前彎,髖關節屈曲至大概約90度,雙手向前伸,建側的腳抬高。3. 直到大腿後肌有拉扯的感覺就停止。4. 然後慢慢回到起始姿勢。5. 一組6下,隔日進行3組。當動作開始做熟了變得更容易,可以增加動作的幅度或速度去增加挑戰性。 滑行式 (The Glider):受傷後兩星期可以開始進行,建議在一個平滑地面練習。1. 靠近牆,一手扶住牆。2. 患側單腳站立,重心放腳跟,膝蓋微彎,軀幹挺直。3. 建側的腳放在後方,踏住滑板塊。如沒有滑板塊,可用襪或毛巾代替。4. 逐漸有控制地將後腳向後滑動, 直到大腿後肌有拉扯感覺就停止。5. 然後,用雙手幫助拉後腳回來起始姿勢。6. 一組4下,隔日進行3組。當動作開始做熟了變得更容易,可以增加動作的幅度或速度去增加挑戰性。

滑行式 (The Glider):受傷後兩星期可以開始進行,建議在一個平滑地面練習。1. 靠近牆,一手扶住牆。2. 患側單腳站立,重心放腳跟,膝蓋微彎,軀幹挺直。3. 建側的腳放在後方,踏住滑板塊。如沒有滑板塊,可用襪或毛巾代替。4. 逐漸有控制地將後腳向後滑動, 直到大腿後肌有拉扯感覺就停止。5. 然後,用雙手幫助拉後腳回來起始姿勢。6. 一組4下,隔日進行3組。當動作開始做熟了變得更容易,可以增加動作的幅度或速度去增加挑戰性。 References:

References:- Orchard J, Best TM. The management of muscle strain injuries: an early return versus the risk of recurrence, Journal of Clinical Sport Medicine, 2002; 12:3-5.

- Heiderscheit BC, Sherry MA, Silder A, Chumanov ES, Thelen DG. Hamstring strain injuries: recommendations for diagnosis, rehabilitation, and injury prevention. Journal of Orthopedic Sports Physical Therapy 2010; 40:67-81.

- Askling CM, Tengvar M, Thorstensson A. Acute hamstring injuries in Swedish elite football: a prospective randomised controlled clinical trial comparing two rehabilitation protocols

British Journal of Sports Medicine 2013;47:953-959. -

急性腰椎間盤突出的復位治療

撰文:林偉雄物理治療師 (Mr. Warren Lam)特別鳴謝:羅先生協助拍攝及允許使用相片羅先生早幾日前突然急性腰背痛,發病前並沒有任何受傷或搬抬重物。過去幾天,他接受過針灸及跌打治療,痛楚不但沒有舒緩,甚至更趨明顯及僵硬,不論坐立、行走、彎腰、咳嗽、轉身等等都會出現劇烈痛楚。治療急性腰椎間盤突出,並不能單靠電療儀器、牽引(俗稱拉腰)、整骨、熱敷等的治療方法去解決問題。以羅先生的個案為例,於首次診治及檢查時,發現他有明顯腰椎側移(Lumbar Lateral Shift) (圖一及二:治療前),腰椎的活動大大受限,不能前彎及後伸,並有嚴重的腰肌肌肉痙攣(Muscle Spasm),這些都是因為腰椎間盤突出而引致的相關症狀。所以,我們治療首要目的是以手法治療(Manual Therapy)矯正腰椎側移,否則再多的被動治療也不能改善問題。物理治療師於首次治療時,替羅先生進行特定的手法矯正復位治療 (McKenzie Therapy),已能大幅改善腰椎側移的情況,再配合其他相應的治療、家居自我矯正、腰背運動、姿勢糾正及家居護理建議等等,經過4次治療,他的椎間盤突出的問題已經解決,不過治療師仍叮囑他往後要多加留意姿勢、定時練習腰背運動、加強核心肌群,並控制體重,便能大大減低復發的機會!(以上治療方法只供參考之用,每個人身體狀況不同,如有任何腰背問題,建議先諮詢醫生或物理治療的意見)

急性腰椎間盤突出的復位治療

撰文:林偉雄物理治療師 (Mr. Warren Lam)特別鳴謝:羅先生協助拍攝及允許使用相片羅先生早幾日前突然急性腰背痛,發病前並沒有任何受傷或搬抬重物。過去幾天,他接受過針灸及跌打治療,痛楚不但沒有舒緩,甚至更趨明顯及僵硬,不論坐立、行走、彎腰、咳嗽、轉身等等都會出現劇烈痛楚。治療急性腰椎間盤突出,並不能單靠電療儀器、牽引(俗稱拉腰)、整骨、熱敷等的治療方法去解決問題。以羅先生的個案為例,於首次診治及檢查時,發現他有明顯腰椎側移(Lumbar Lateral Shift) (圖一及二:治療前),腰椎的活動大大受限,不能前彎及後伸,並有嚴重的腰肌肌肉痙攣(Muscle Spasm),這些都是因為腰椎間盤突出而引致的相關症狀。所以,我們治療首要目的是以手法治療(Manual Therapy)矯正腰椎側移,否則再多的被動治療也不能改善問題。物理治療師於首次治療時,替羅先生進行特定的手法矯正復位治療 (McKenzie Therapy),已能大幅改善腰椎側移的情況,再配合其他相應的治療、家居自我矯正、腰背運動、姿勢糾正及家居護理建議等等,經過4次治療,他的椎間盤突出的問題已經解決,不過治療師仍叮囑他往後要多加留意姿勢、定時練習腰背運動、加強核心肌群,並控制體重,便能大大減低復發的機會!(以上治療方法只供參考之用,每個人身體狀況不同,如有任何腰背問題,建議先諮詢醫生或物理治療的意見)

-

足踝拗柴咪睇小!物理治療師的真實故事:從腫痛到及時救治

撰文:何樂輝物理治療師(Mr. Matthew Ho, Registered Physiotherapist)筆者經常在診所遇到各種足踝扭傷的患者。你有沒有試過足踝一扭,痛到站不起來?很多人以為只是小事,休息幾天就好,但其實隱藏的風險卻不小!今天,筆者來分享一個真實案例,讓你了解拗柴背後的「隱形危機」,並分享一個治療師臨床上經常用到的測試——渥太華足踝規則(Ottawa Ankle Rule)——來判斷情況,及早處理。讀完這篇,你會學懂如何判斷拗柴後是否需要進行x光檢查,讓你成為自己的「足踝守護者」!

足踝拗柴咪睇小!物理治療師的真實故事:從腫痛到及時救治

撰文:何樂輝物理治療師(Mr. Matthew Ho, Registered Physiotherapist)筆者經常在診所遇到各種足踝扭傷的患者。你有沒有試過足踝一扭,痛到站不起來?很多人以為只是小事,休息幾天就好,但其實隱藏的風險卻不小!今天,筆者來分享一個真實案例,讓你了解拗柴背後的「隱形危機」,並分享一個治療師臨床上經常用到的測試——渥太華足踝規則(Ottawa Ankle Rule)——來判斷情況,及早處理。讀完這篇,你會學懂如何判斷拗柴後是否需要進行x光檢查,讓你成為自己的「足踝守護者」!

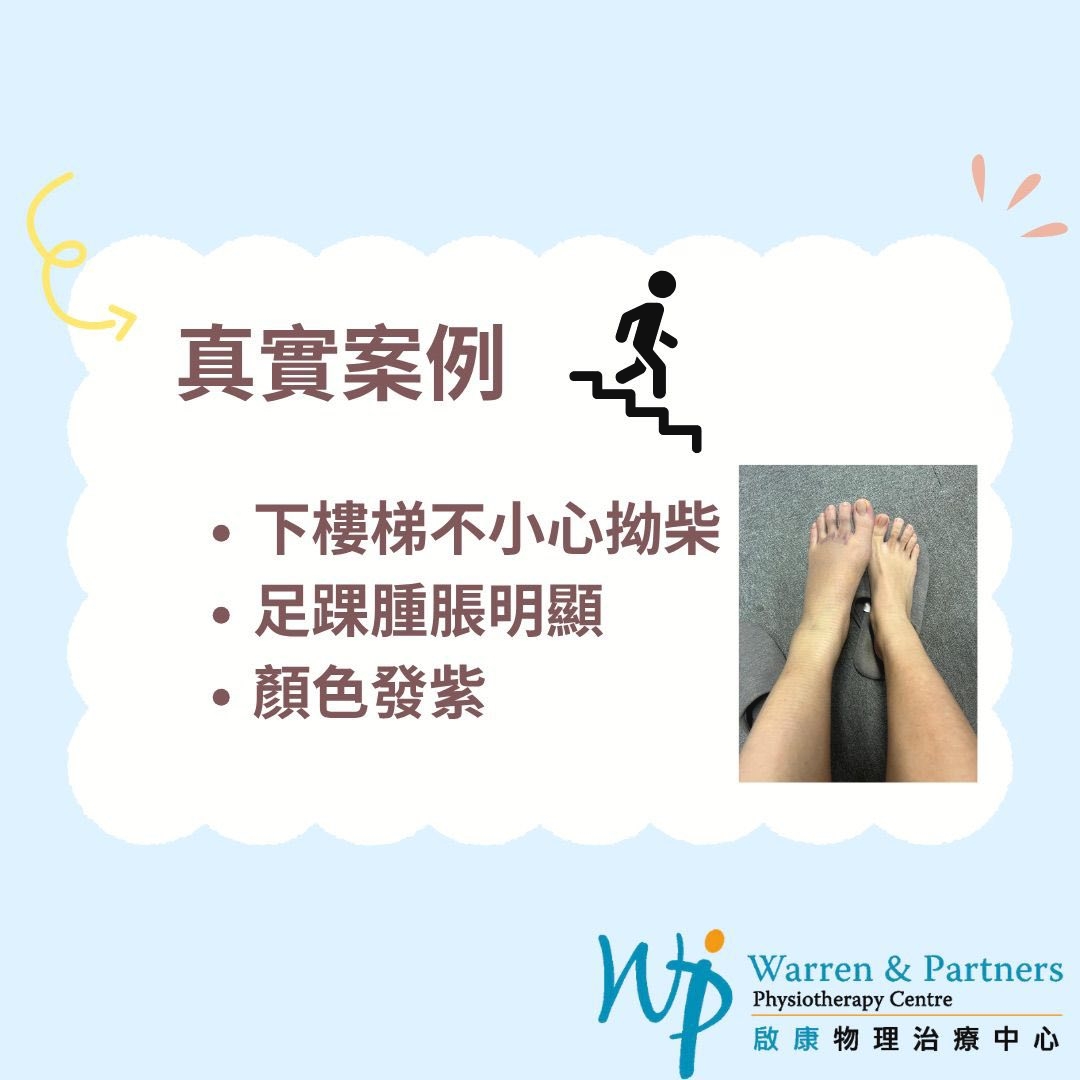

真實案例:從醫院X光到驚人發現

真實案例:從醫院X光到驚人發現  早前,一位年青人下樓梯不小心拗柴,足踝腫起來,痛得十分厲害。他受傷後前往醫院急症室照了X光,醫生表示沒有發現骨折,臨床診斷為韌帶拉傷。但幾天過去了,足踝不但沒消腫,腫脹和瘀血反而更加明顯,痛得連走路都一拐一拐的。因「拗柴」數日,情況未見改善,患者拿著物理治療轉介信來到診所求助。他的足踝腫脹明顯,顏色發紫,輕輕一碰就痛得他直皺眉(圖.1),甚至無法正常承重走路。憑著臨床經驗,筆者意識到這種程度的瘀血和腫脹,可能不僅僅是單純的韌帶受傷。於是為他進行了「渥太華足踝規則」的臨床評估。在檢查過程中,他的外踝尖出現明顯的壓痛點,而且他無法承重行走超過四步。這些跡象都指向骨折的可能性甚高。基於這個判斷,筆者建議他立即諮詢骨科專科醫生,作進一步的詳細檢查。最終,經過骨科醫生評估和磁力共振影像診斷,患者除了韌帶斷裂外,同時伴有腓骨的骨折。幸好及時發現,否則延誤治療,可能導致長期後遺症,如慢性疼痛或關節不穩。

早前,一位年青人下樓梯不小心拗柴,足踝腫起來,痛得十分厲害。他受傷後前往醫院急症室照了X光,醫生表示沒有發現骨折,臨床診斷為韌帶拉傷。但幾天過去了,足踝不但沒消腫,腫脹和瘀血反而更加明顯,痛得連走路都一拐一拐的。因「拗柴」數日,情況未見改善,患者拿著物理治療轉介信來到診所求助。他的足踝腫脹明顯,顏色發紫,輕輕一碰就痛得他直皺眉(圖.1),甚至無法正常承重走路。憑著臨床經驗,筆者意識到這種程度的瘀血和腫脹,可能不僅僅是單純的韌帶受傷。於是為他進行了「渥太華足踝規則」的臨床評估。在檢查過程中,他的外踝尖出現明顯的壓痛點,而且他無法承重行走超過四步。這些跡象都指向骨折的可能性甚高。基於這個判斷,筆者建議他立即諮詢骨科專科醫生,作進一步的詳細檢查。最終,經過骨科醫生評估和磁力共振影像診斷,患者除了韌帶斷裂外,同時伴有腓骨的骨折。幸好及時發現,否則延誤治療,可能導致長期後遺症,如慢性疼痛或關節不穩。 什麼是渥太華足踝規則?你的足踝「偵探工具」!

什麼是渥太華足踝規則?你的足踝「偵探工具」!  你可能在想:「物理治療師怎麼知道要不要照X光?」答案就是這個神奇的臨床工具——渥太華足踝規則(Ottawa Ankle Rule)![1] 它是由加拿大醫生提出的,專門幫助醫護人員(包括物理治療師)快速判斷足踝傷勢是否需要X光檢查,避免不必要的輻射、節省時間和金錢。簡單說,它就像一個「足踝傷勢篩檢器」,準確率高達95%以上[2]

你可能在想:「物理治療師怎麼知道要不要照X光?」答案就是這個神奇的臨床工具——渥太華足踝規則(Ottawa Ankle Rule)![1] 它是由加拿大醫生提出的,專門幫助醫護人員(包括物理治療師)快速判斷足踝傷勢是否需要X光檢查,避免不必要的輻射、節省時間和金錢。簡單說,它就像一個「足踝傷勢篩檢器」,準確率高達95%以上[2]

實用指南

實用指南

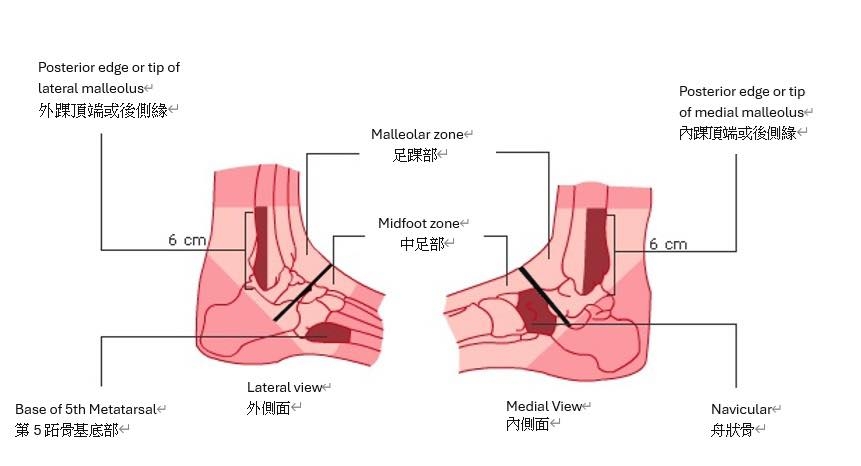

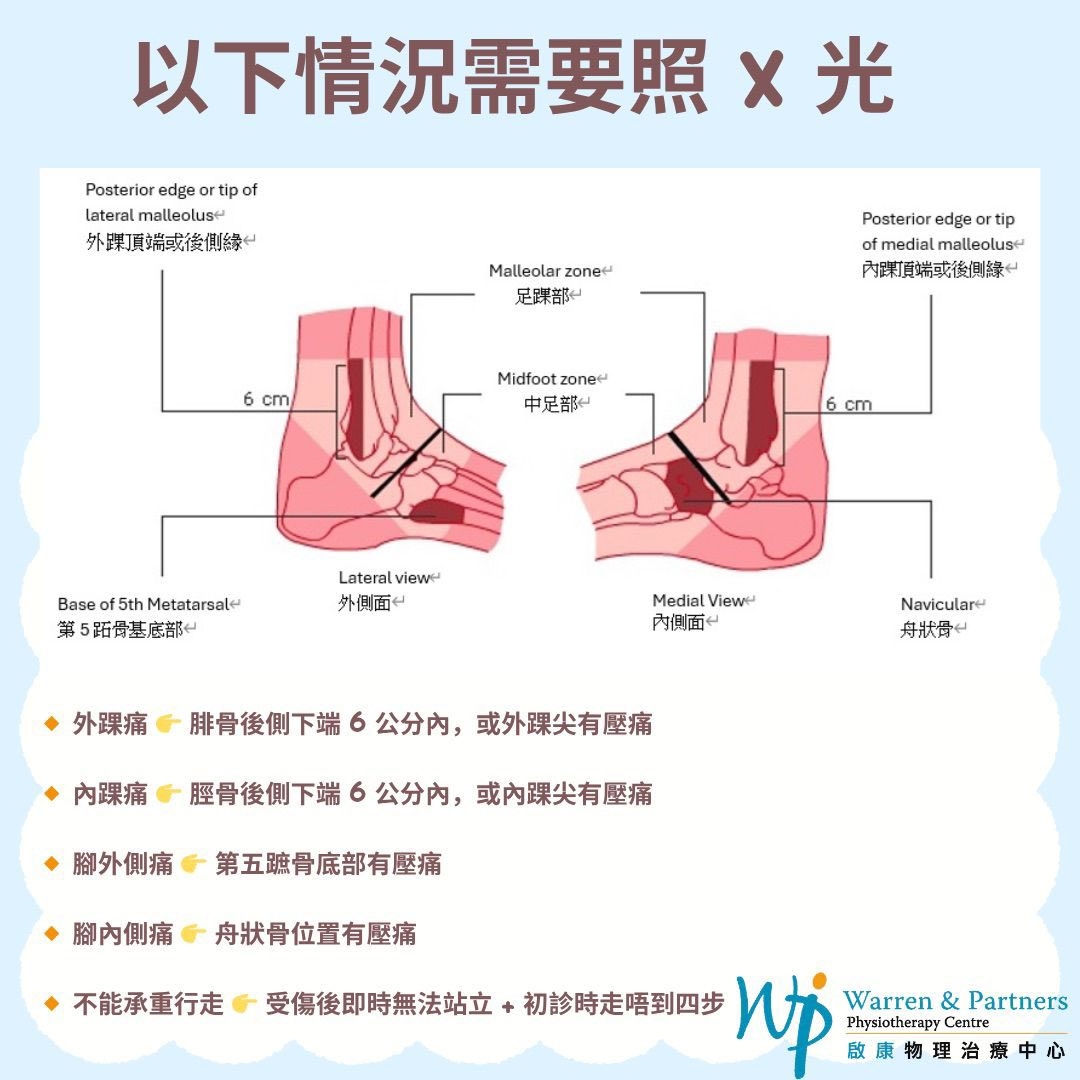

什麼是渥太華足踝足踝規則?渥太華足踝規則(Ottawa Ankle Rule)是一項臨床決策工具,幫助醫護人員(包括物理治療師)判斷病人在足踝受傷後是否需要照 X 光,以免進行不必要的影像檢查。

什麼是渥太華足踝足踝規則?渥太華足踝規則(Ottawa Ankle Rule)是一項臨床決策工具,幫助醫護人員(包括物理治療師)判斷病人在足踝受傷後是否需要照 X 光,以免進行不必要的影像檢查。 臨床檢查若以下情況,便需要考慮建議患者照 X 光:

臨床檢查若以下情況,便需要考慮建議患者照 X 光: 外踝痛

外踝痛  腓骨後側下端 6 公分內,或外踝尖有壓痛

腓骨後側下端 6 公分內,或外踝尖有壓痛 內踝痛

內踝痛  脛骨後側下端 6 公分內,或內踝尖有壓痛

脛骨後側下端 6 公分內,或內踝尖有壓痛 腳外側痛

腳外側痛  第五蹠骨底部有壓痛

第五蹠骨底部有壓痛 腳內側痛

腳內側痛  舟狀骨位置有壓痛

舟狀骨位置有壓痛 不能承重行走

不能承重行走  受傷後即時無法站立 + 初診時走唔到四步

受傷後即時無法站立 + 初診時走唔到四步 對物理治療師的幫助:

對物理治療師的幫助: 效率提升

效率提升  減少不必要的 X 光檢查,節省時間與資源

減少不必要的 X 光檢查,節省時間與資源 準確可靠

準確可靠  找出高風險個案,同時減低漏診風險

找出高風險個案,同時減低漏診風險 加快處理與治療

加快處理與治療  即時決策,開展復康方案唔洗等 X 光報告

即時決策,開展復康方案唔洗等 X 光報告 病人安全第一

病人安全第一  及早轉介骨科專科,避免延誤治療

及早轉介骨科專科,避免延誤治療 總結: 渥太華足踝規則係一個超好用嘅臨床工具~幫助物理治療師提升效率,同時保障病人安全,係處理足踝受傷時不可或缺的得力助手!

總結: 渥太華足踝規則係一個超好用嘅臨床工具~幫助物理治療師提升效率,同時保障病人安全,係處理足踝受傷時不可或缺的得力助手!

(本文基於真實臨床經驗分享,僅供參考。如果有任何疑問,建議可諮詢醫生或物理治療師的專業意見。)參考文獻:1. 2. Stiell, I. G., Greenberg, G. H., McKnight, R. D., Nair, R. C., McDowell, I., & Worthington, J. R.(1992). A study to develop clinical decision rules for the use of radiography in acute ankleinjuries. Annals of emergency medicine, 21(4), 384-390.Dowling, S., Spooner, C. H., Liang, Y., Dryden, D. M., Friesen, C., Klassen, T. P., & Wright, R.B. (2009). Accuracy of Ottawa Ankle Rules to exclude fractures of the ankle and midfoot inchildren: a meta‐analysis. Academic Emergency Medicine, 16(4), 277-287.

(本文基於真實臨床經驗分享,僅供參考。如果有任何疑問,建議可諮詢醫生或物理治療師的專業意見。)參考文獻:1. 2. Stiell, I. G., Greenberg, G. H., McKnight, R. D., Nair, R. C., McDowell, I., & Worthington, J. R.(1992). A study to develop clinical decision rules for the use of radiography in acute ankleinjuries. Annals of emergency medicine, 21(4), 384-390.Dowling, S., Spooner, C. H., Liang, Y., Dryden, D. M., Friesen, C., Klassen, T. P., & Wright, R.B. (2009). Accuracy of Ottawa Ankle Rules to exclude fractures of the ankle and midfoot inchildren: a meta‐analysis. Academic Emergency Medicine, 16(4), 277-287.

圖.1

-

青少年腳跟痛 : 淺談跟骨骨骺炎(Sever’s Disease)

撰文:林偉雄物理治療師 (Mr. Warren Lam, Registered Physiotherapist)11歲的明仔自細便喜歡運動,不論是跑步、足球、籃球及羽毛球等都會參與。不過最近一星期開始,每做完運動便感到右腳跟疼痛,行路甚至會一柺一柺。媽媽擔心明仔是否扭傷,便帶他來求醫,經檢查後,診斷他是患上「跟骨骨骺炎」。跟骨骨骺炎(Sever’s Disease)是指位於跟骨後方的生長板(Growth Plate)發炎而引致的症狀,多發生於8-14的青少年身上。他們的跟骨末端都會有一塊生長板「骨骺」覆蓋著。當跟骨生長板仍未閉合,而小朋友經常參與各類需要跑、跳的運動例如是跑步、足球、籃球或跳舞等),便會因為小腿肌腱反覆拉扯生長板,而出現重複性的損傷引致發炎及痛楚。跟骨骨骺炎一般不會有外傷史,亦不會有明顯的紅、腫及變形。常見的症狀包括:

青少年腳跟痛 : 淺談跟骨骨骺炎(Sever’s Disease)

撰文:林偉雄物理治療師 (Mr. Warren Lam, Registered Physiotherapist)11歲的明仔自細便喜歡運動,不論是跑步、足球、籃球及羽毛球等都會參與。不過最近一星期開始,每做完運動便感到右腳跟疼痛,行路甚至會一柺一柺。媽媽擔心明仔是否扭傷,便帶他來求醫,經檢查後,診斷他是患上「跟骨骨骺炎」。跟骨骨骺炎(Sever’s Disease)是指位於跟骨後方的生長板(Growth Plate)發炎而引致的症狀,多發生於8-14的青少年身上。他們的跟骨末端都會有一塊生長板「骨骺」覆蓋著。當跟骨生長板仍未閉合,而小朋友經常參與各類需要跑、跳的運動例如是跑步、足球、籃球或跳舞等),便會因為小腿肌腱反覆拉扯生長板,而出現重複性的損傷引致發炎及痛楚。跟骨骨骺炎一般不會有外傷史,亦不會有明顯的紅、腫及變形。常見的症狀包括: 運動後出現足跟痛

運動後出現足跟痛 按壓後跟會有明顯壓痛點

按壓後跟會有明顯壓痛點 患側受力、跑步或跳躍會加劇痛楚

患側受力、跑步或跳躍會加劇痛楚 走路時會一柺一柺,甚至足跟不能著地

走路時會一柺一柺,甚至足跟不能著地 小腿肌肉繃緊及缺乏柔軟度

小腿肌肉繃緊及缺乏柔軟度 休息時候痛楚點明顯得到緩減臨床上,醫護人員會檢查傷患的位置並作出一些特定的測試包括:觸診、關節活動幅度及肌肉柔軟度、擠壓測試(Squeeze Test)、足尖站立及步姿檢查等等從而作出準確的臨床診斷。X-光檢查可排除其他足跟痛的成因。治療一般以物理治療、藥物及伸展運動為主,包括:

休息時候痛楚點明顯得到緩減臨床上,醫護人員會檢查傷患的位置並作出一些特定的測試包括:觸診、關節活動幅度及肌肉柔軟度、擠壓測試(Squeeze Test)、足尖站立及步姿檢查等等從而作出準確的臨床診斷。X-光檢查可排除其他足跟痛的成因。治療一般以物理治療、藥物及伸展運動為主,包括: 適當的休息及停止追趕跑跳的高衝擊運動

適當的休息及停止追趕跑跳的高衝擊運動 冰敷

冰敷 運動布貼

運動布貼 矽膠足跟墊可緩衝足跟的壓力

矽膠足跟墊可緩衝足跟的壓力 小腿伸展運動

小腿伸展運動 按摩青少年出現無名腫痛,作為家長必然十分擔心,只要儘早求醫,找出病因,排除其他疾病,並接受適當的治療,這個傷患都可以很快復原,亦不會有後遺症。一般15歲左右的青少年生長板開始閉合,此病症亦隨之而慢慢消失。

按摩青少年出現無名腫痛,作為家長必然十分擔心,只要儘早求醫,找出病因,排除其他疾病,並接受適當的治療,這個傷患都可以很快復原,亦不會有後遺症。一般15歲左右的青少年生長板開始閉合,此病症亦隨之而慢慢消失。

青少年足跟痛有機會是患上「跟骨骨骺炎」 (Sever’s Disease) 發育中的青少年,足跟的生長板仍未閉合,容易因為過度運動而引致重覆性損傷及發炎

X光下所見的跟骨生長板 小腿伸展運動

小腿強化運動 使用足跟墊可有效減低壓力及緩解疼痛 -

膝關節置換手術及復康

撰文:呂瑜軒物理治療師(Ms. Chantal Lu)特別鳴謝:蕭女士作運動示範膝關節置換手術,俗稱換骹,是指將嚴重磨損及退化的膝關節部分切除,再換上人工關節。手術通常用於嚴重關節炎患者,通常患者在經過一段時間的保守治療之後,疼痛及功能都不見改善,經骨科醫生評估後,便可考慮進行膝關節換置手術。膝關節換置手術分為全膝關節置換及半膝關節置換。半膝關節置換恢復時間快,術後的活動限制小,若膝關節只是半側磨損(通常為內側),整體膝關節尚維持正常活動幅度,則可考慮半膝關節置換。而全膝關節置換則是將磨損的股骨及脛骨關節表面切除後,安裝由合金及塑膠組成的人工關節,重建膝關節的功能及活動幅度。現今所採用的人工關節物料非常堅固,置換後膝關節可使用長達15~20年。全膝關節置換術是一項常見且成熟的手術,但仍會有一般手術的併發症,例如感染及靜脈栓塞,提早開始活動有助於避免靜脈血栓的形成。手術後的復康手術後及時接受物理治療至關重要,物理治療師會指導病人進行膝關節活動度、腿部肌力強化訓練、運動功能及神經肌肉再訓練等,令患者盡早恢復步行及日常活動能力,進而提升人工膝關節活動的質素及使用壽命。一般而言,膝關節置換手術後的第一天即可下床站立及行走,患者便可以開始進行物理治療,此時的物理治療會著重術後的關節腫脹以及疼痛控制,並教導患者上下床、起身坐下以及使用柺杖行走的正確方式。隨著術後傷口的恢復,物理治療師會因應病人嘅進展,再增加訓練的強度,使新關節能更輕鬆應付生活的不同難度及挑戰,例如上落樓梯、斜路。手術後的膝關節前側會有7~8吋的傷口,周圍可能會有些麻痺,造成麻痺的原因是表皮神經受損,約一年後會逐漸改善。新關節初時可能感到些許僵硬 ,特別是彎曲的時候,隨著傷口癒合及物理治療的協助,這些問題便能逐漸減少,使患者重拾活動能力。一般而言,患者通常在手術後接受三到六週的復康治療及家居運動的訓練後,絕大部分均可如常行走及進行日常活動,然而膝關節置換手術雖能明顯減少疼痛,大幅改善患者日常活動能力,但一些高衝擊的活動,例如跑步和跳躍還是要盡量避免或減少,以降低人工關節的損耗。以下是膝關節置換手術後初期的重要復康運動,可在家中練習,如運動進行的過程中感覺不適或疼痛增加,建議大家先暫停並盡早求醫及諮詢物理治療師意見。

膝關節置換手術及復康

撰文:呂瑜軒物理治療師(Ms. Chantal Lu)特別鳴謝:蕭女士作運動示範膝關節置換手術,俗稱換骹,是指將嚴重磨損及退化的膝關節部分切除,再換上人工關節。手術通常用於嚴重關節炎患者,通常患者在經過一段時間的保守治療之後,疼痛及功能都不見改善,經骨科醫生評估後,便可考慮進行膝關節換置手術。膝關節換置手術分為全膝關節置換及半膝關節置換。半膝關節置換恢復時間快,術後的活動限制小,若膝關節只是半側磨損(通常為內側),整體膝關節尚維持正常活動幅度,則可考慮半膝關節置換。而全膝關節置換則是將磨損的股骨及脛骨關節表面切除後,安裝由合金及塑膠組成的人工關節,重建膝關節的功能及活動幅度。現今所採用的人工關節物料非常堅固,置換後膝關節可使用長達15~20年。全膝關節置換術是一項常見且成熟的手術,但仍會有一般手術的併發症,例如感染及靜脈栓塞,提早開始活動有助於避免靜脈血栓的形成。手術後的復康手術後及時接受物理治療至關重要,物理治療師會指導病人進行膝關節活動度、腿部肌力強化訓練、運動功能及神經肌肉再訓練等,令患者盡早恢復步行及日常活動能力,進而提升人工膝關節活動的質素及使用壽命。一般而言,膝關節置換手術後的第一天即可下床站立及行走,患者便可以開始進行物理治療,此時的物理治療會著重術後的關節腫脹以及疼痛控制,並教導患者上下床、起身坐下以及使用柺杖行走的正確方式。隨著術後傷口的恢復,物理治療師會因應病人嘅進展,再增加訓練的強度,使新關節能更輕鬆應付生活的不同難度及挑戰,例如上落樓梯、斜路。手術後的膝關節前側會有7~8吋的傷口,周圍可能會有些麻痺,造成麻痺的原因是表皮神經受損,約一年後會逐漸改善。新關節初時可能感到些許僵硬 ,特別是彎曲的時候,隨著傷口癒合及物理治療的協助,這些問題便能逐漸減少,使患者重拾活動能力。一般而言,患者通常在手術後接受三到六週的復康治療及家居運動的訓練後,絕大部分均可如常行走及進行日常活動,然而膝關節置換手術雖能明顯減少疼痛,大幅改善患者日常活動能力,但一些高衝擊的活動,例如跑步和跳躍還是要盡量避免或減少,以降低人工關節的損耗。以下是膝關節置換手術後初期的重要復康運動,可在家中練習,如運動進行的過程中感覺不適或疼痛增加,建議大家先暫停並盡早求醫及諮詢物理治療師意見。

圖左:健康的膝關節

圖中:已退化的膝關節

圖右:置換後的膝關節手術後約6週恢復良好的傷口

1. 屈膝運動:

平躺,患肢彎曲腳掌貼床,用毛巾環繞小腿,雙手握住毛巾兩端,用力協助膝頭盡量屈曲,在最緊的位置停留30秒後慢慢伸直放鬆,重複5次

2. 壓膝運動:

將毛巾放在腳腕下方,雙手放住膝頭上方,約在菠蘿蓋上緣的位置向下壓,感覺膝後側有拉伸的感覺停留30秒後放鬆,重複5次

3. 股四頭肌收縮運動 :

將毛巾放在膝關節下方,大腿肌肉用力蹬直膝頭,維持10秒後放鬆,重複10次4. 足踝運動:

上下擺動腳踝及腳趾,反覆進行20-30下。也可用枕頭將患肢提高後再進行足踝運動

6. 髖外展肌訓練:

側躺,健側在下,健側膝蓋屈曲及雙手扶床以穩定軀幹,患側膝關節用力伸直,足踝腳趾上勾指向前方,再側抬腿向上30-45度,維持10秒後放低休息,重複10次 -

勿膝良肌:認識退化性膝關節炎

撰文:呂瑜軒物理治療師(Chantal Lu, Registered Physiotherapist)退化性膝關節炎的症狀退化性膝關節炎是年長者常見的退化性疾病之一,也是造成長者行動障礙的最常見因素之一。退化性膝關節炎在60歲以上的華人女性中約為42.8%,男性則為21.5%。退化性膝關節炎常見的症狀有疼痛、關節僵硬、關節變形、腫脹、活動時有咔咔聲甚至感覺無力。而造成退化性膝關節炎的誘發因子除了年齡之外,女性、體重過重、勞損、基因、不良姿勢及受傷史都可能造成長者患上退化性膝關節炎。退化性膝關節炎一般可分成五個階段,除了正常的零階之外,第一階段膝關節有些許骨刺生長,但患者通常不至於感覺疼痛或不舒服;第二階段患者開始感覺到有症狀,包括長時間行走後感覺膝關節疼痛,僵硬;第三階段為中度的膝關節炎,患者會經常感覺疼痛及僵硬,特別在早晨或者久坐之後,膝關節有明顯軟骨磨蝕,X光可見股骨與脛骨之間空間變小;第四階段為最嚴重的膝關節炎,股骨與脛骨空間大幅減少,軟骨近乎磨蝕殆盡,此階段的患者在行走或活動膝關節時會感到巨大的疼痛。退化性膝關節炎的治療目前針對退化性膝關節炎的治療主要分為保守治療及手術治療。患者初期都會以保守治療為主,如保守治療已經失去控制疼痛的效果時,才會考慮為病人安排手術治療。保守治療中又分藥物及非藥物治療,藥物治療的部分除了以消炎止痛藥控制疼痛外,也有施打類固醇、透明質酸(俗稱打啫喱)、血漿血小板注射等方式;非藥物治療則以患者教育、運動介入及體重控制為主,而物理治療在非藥物治療就扮演重要角色。除了以電療、冷熱敷、超聲波或針灸等治療方式減少發炎控制疼痛,在物理治療師指導之下進行運動尤為重要。運動的目的除了可以幫助控制體重,針對膝關節的肌力、活動度以及神經肌肉訓練能有效控制退化性膝關節的惡化的速度。若患者經過保守治療的介入後,膝痛及下肢功能仍無明顯改善,則可考慮接受手術治療。膝關節置換手術是治療退化性膝關節炎的最常見的方式之一,該手術現今以發展十分成熟,患者術後能大幅減少膝部疼痛,而術後積極接受物理治療也有助於及早恢復步行能力及增進下肢功能。適合退化性關節炎患者的運動建議帶氧運動:以低衝擊的運動為主,例如疾步行、游水、踩單車及太空漫步機。另外介紹大家6個簡易的家居運動,方便長者在家中練習。如運動進行的過程中感覺不適或疼痛增加,建議大家先暫停並盡早求醫及諮詢物理治療師意見。結語退化性膝關節炎雖然是退化性疾病,但在運動及物理治療的幫助下,患者也能保持良好的生活品質,延緩膝關節退化的速度。參考資料Yuen WH. Osteoarthritis of knees: the disease burden in Hong Kong and means to alleviate it. Hong Kong Med J. 2014;20(1):5-6. doi:10.12809/hkmj134191

勿膝良肌:認識退化性膝關節炎

撰文:呂瑜軒物理治療師(Chantal Lu, Registered Physiotherapist)退化性膝關節炎的症狀退化性膝關節炎是年長者常見的退化性疾病之一,也是造成長者行動障礙的最常見因素之一。退化性膝關節炎在60歲以上的華人女性中約為42.8%,男性則為21.5%。退化性膝關節炎常見的症狀有疼痛、關節僵硬、關節變形、腫脹、活動時有咔咔聲甚至感覺無力。而造成退化性膝關節炎的誘發因子除了年齡之外,女性、體重過重、勞損、基因、不良姿勢及受傷史都可能造成長者患上退化性膝關節炎。退化性膝關節炎一般可分成五個階段,除了正常的零階之外,第一階段膝關節有些許骨刺生長,但患者通常不至於感覺疼痛或不舒服;第二階段患者開始感覺到有症狀,包括長時間行走後感覺膝關節疼痛,僵硬;第三階段為中度的膝關節炎,患者會經常感覺疼痛及僵硬,特別在早晨或者久坐之後,膝關節有明顯軟骨磨蝕,X光可見股骨與脛骨之間空間變小;第四階段為最嚴重的膝關節炎,股骨與脛骨空間大幅減少,軟骨近乎磨蝕殆盡,此階段的患者在行走或活動膝關節時會感到巨大的疼痛。退化性膝關節炎的治療目前針對退化性膝關節炎的治療主要分為保守治療及手術治療。患者初期都會以保守治療為主,如保守治療已經失去控制疼痛的效果時,才會考慮為病人安排手術治療。保守治療中又分藥物及非藥物治療,藥物治療的部分除了以消炎止痛藥控制疼痛外,也有施打類固醇、透明質酸(俗稱打啫喱)、血漿血小板注射等方式;非藥物治療則以患者教育、運動介入及體重控制為主,而物理治療在非藥物治療就扮演重要角色。除了以電療、冷熱敷、超聲波或針灸等治療方式減少發炎控制疼痛,在物理治療師指導之下進行運動尤為重要。運動的目的除了可以幫助控制體重,針對膝關節的肌力、活動度以及神經肌肉訓練能有效控制退化性膝關節的惡化的速度。若患者經過保守治療的介入後,膝痛及下肢功能仍無明顯改善,則可考慮接受手術治療。膝關節置換手術是治療退化性膝關節炎的最常見的方式之一,該手術現今以發展十分成熟,患者術後能大幅減少膝部疼痛,而術後積極接受物理治療也有助於及早恢復步行能力及增進下肢功能。適合退化性關節炎患者的運動建議帶氧運動:以低衝擊的運動為主,例如疾步行、游水、踩單車及太空漫步機。另外介紹大家6個簡易的家居運動,方便長者在家中練習。如運動進行的過程中感覺不適或疼痛增加,建議大家先暫停並盡早求醫及諮詢物理治療師意見。結語退化性膝關節炎雖然是退化性疾病,但在運動及物理治療的幫助下,患者也能保持良好的生活品質,延緩膝關節退化的速度。參考資料Yuen WH. Osteoarthritis of knees: the disease burden in Hong Kong and means to alleviate it. Hong Kong Med J. 2014;20(1):5-6. doi:10.12809/hkmj134191肌力訓練:

拱橋運動:

- 仰臥,雙腳打開與盆骨同寬,屈起雙膝踩住床

- 收實腹部肌肉後抬起臀部,在無痛的範圍之內盡量抬高令盆骨身體成一直線

- 停留10秒後慢慢放鬆,期間保持順暢呼吸,重複10次

倚牆深蹲:

- 身體倚住牆,雙腳打開與盆骨同寬,離開牆約1-2個腳掌距離

- 在無痛的範圍內慢慢屈膝坐低直到大腿與地面平行,停留10秒後慢慢站直

- 期間保持順暢呼吸,膝頭指向前方,重複10次

側向弓步:

- 站姿開始,一腳向側邊跨一大步,將重心轉移到該腳並屈膝

- 期間確保髖、膝及腳踝排列,再用力推返自己回復起始位置。

- 若感覺難以平衡的話,可以先雙手扶住椅背或牆進行。重複10-15次

伸展運動:

膕繩肌伸展:

- 坐在椅子邊緣,一腳踩實地面,一腳完全伸直腳板蹬直腳趾指向天

- 保持脊椎伸直,從盆骨位置開始前折,感到伸直腳的大腿及小腿後側有拉扯的感覺即可停留30秒-1分鐘

坐姿股四頭肌伸展:

坐姿股四頭肌伸展:- 側坐在椅凳邊,前腳穩定地坐在凳上,後腳盡量向後延伸,感覺後腳前側伸展,若伸展感覺不夠強烈,再彎曲膝關節

- 手握腳腕(若手握不到可用毛巾協助),令腳跟盡量貼近臀部

- 停留30秒-1分鐘。

站姿股四頭肌伸展:- 站姿開始,一手扶牆,一腳的膝關節彎曲

- 腳跟盡量貼近臀部,可以用手握腳腕(若手握不到可用毛巾協助),令腳跟盡量貼近臀部加強伸展

- 停留30秒-1分鐘。

小腿肌弓步伸展:

小腿肌弓步伸展:- 雙腳前後站,距離盡可能大,微蹲前腳膝關節,後腳腳跟保持著地,膝關節伸直,雙腳腳趾指向前

- 感覺後腳小腿後側拉扯,停留30秒-1分鐘。

小腿撐牆伸展:- 雙腳前後腳站,前腳踩住牆角,腳跟著地,膝關節伸直

- 感覺前腳小腿後側拉扯,停留30秒-1分鐘。

-

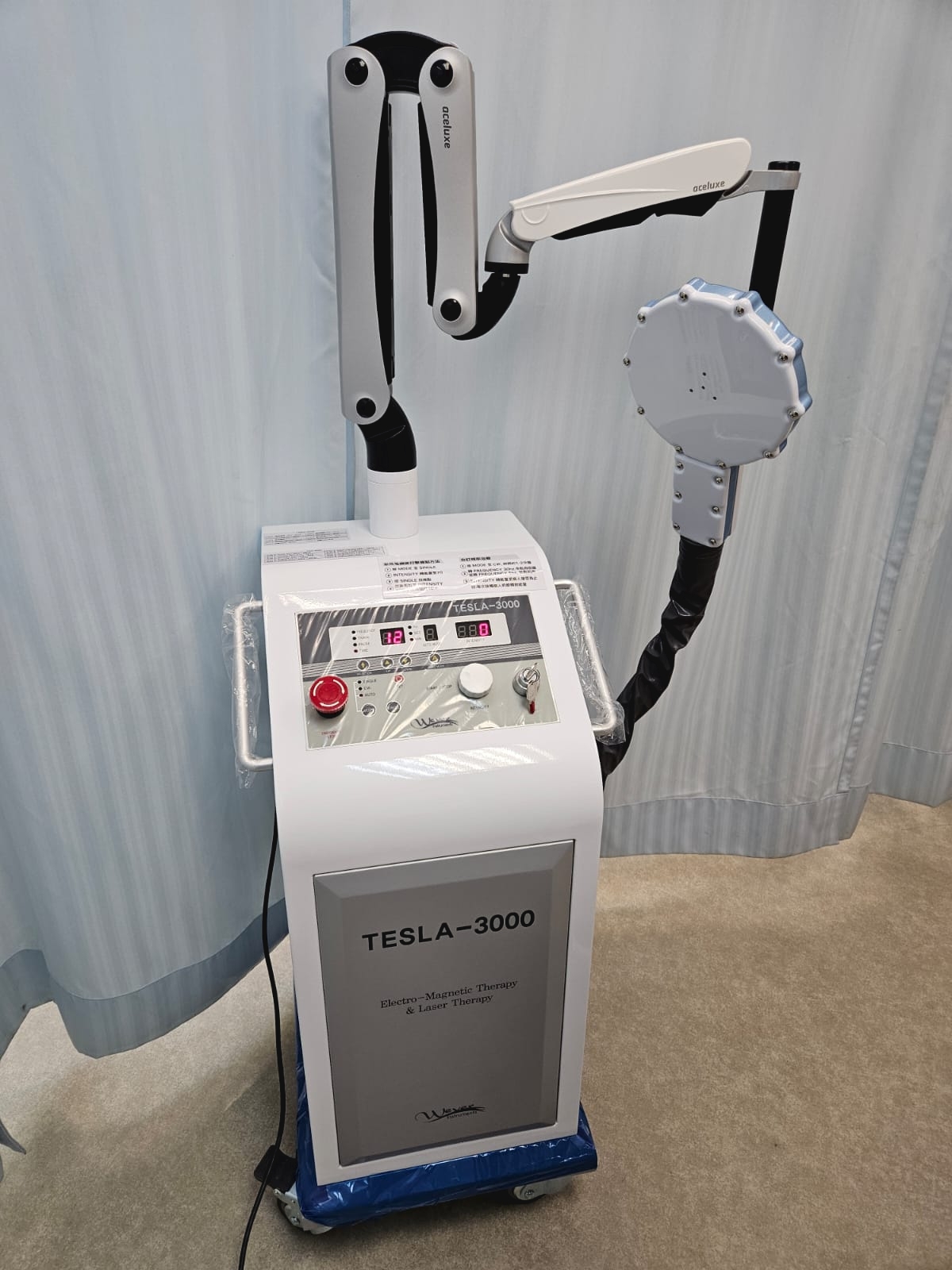

高能量電磁波治療(High Intensity Electromagnetic Field Therapy)介紹

近年物理治療科技不斷進步,其中一項嶄新的治療技術——高能量電磁波治療(High Intensity Electromagnetic Field Therapy,簡稱HI-EMT),已被廣泛應用於肌肉骨骼疼痛及軟組織修復的治療中。紅磡診所最近都引入咗呢項技術,希望俾更多病人受惠。

高能量電磁波治療(High Intensity Electromagnetic Field Therapy)介紹

近年物理治療科技不斷進步,其中一項嶄新的治療技術——高能量電磁波治療(High Intensity Electromagnetic Field Therapy,簡稱HI-EMT),已被廣泛應用於肌肉骨骼疼痛及軟組織修復的治療中。紅磡診所最近都引入咗呢項技術,希望俾更多病人受惠。 原理介紹高能量電磁波治療係利用高頻率嘅脈衝電磁場滲透入身體組織,刺激細胞活動。當電磁波通過身體時,會喺組織內產生電流感應(Electromagnetic Induction),從而刺激:•

原理介紹高能量電磁波治療係利用高頻率嘅脈衝電磁場滲透入身體組織,刺激細胞活動。當電磁波通過身體時,會喺組織內產生電流感應(Electromagnetic Induction),從而刺激:• 細胞新陳代謝•

細胞新陳代謝• 肌肉纖維收縮及強化•

肌肉纖維收縮及強化• 增加血液循環•

增加血液循環• 促進軟組織及骨骼修復簡單啲講,即係透過「磁力能量」深入組織,幫助身體自我修復同減痛~物理治療師亦可以因應病患嘅情況替病人尋找準確的位置,作單次高能量聚焦治療,更有效刺激深層患處。

促進軟組織及骨骼修復簡單啲講,即係透過「磁力能量」深入組織,幫助身體自我修復同減痛~物理治療師亦可以因應病患嘅情況替病人尋找準確的位置,作單次高能量聚焦治療,更有效刺激深層患處。 治療作用高能量電磁波治療適合用嚟:• 緩解急性或慢性肌肉疼痛、關節痛• 改善肌肉張力、促進肌肉放鬆• 促進韌帶、肌腱、骨折等組織修復• 幫助運動員訓練後肌肉恢復• 改善神經再生及血液循環治療時,病人只需要舒適咁坐或躺,治療探頭會放喺治療部位附近,全程無需脫衣或直接接觸皮膚,感覺只係輕微肌肉跳動,非常安全舒適。

治療作用高能量電磁波治療適合用嚟:• 緩解急性或慢性肌肉疼痛、關節痛• 改善肌肉張力、促進肌肉放鬆• 促進韌帶、肌腱、骨折等組織修復• 幫助運動員訓練後肌肉恢復• 改善神經再生及血液循環治療時,病人只需要舒適咁坐或躺,治療探頭會放喺治療部位附近,全程無需脫衣或直接接觸皮膚,感覺只係輕微肌肉跳動,非常安全舒適。 治療需注意事項治療前後建議:• 治療當日可正常活動,但避免即時進行劇烈運動• 如有金屬植入物、心臟起搏器或懷孕等情況,請先告知治療師• 治療後若感覺輕微肌肉酸軟屬正常現象,通常一兩日內會消退

治療需注意事項治療前後建議:• 治療當日可正常活動,但避免即時進行劇烈運動• 如有金屬植入物、心臟起搏器或懷孕等情況,請先告知治療師• 治療後若感覺輕微肌肉酸軟屬正常現象,通常一兩日內會消退 禁忌症不建議使用於:• 裝有心臟起搏器或電子植入裝置人士• 懷孕人士• 惡性腫瘤部位• 嚴重感染或出血部位

禁忌症不建議使用於:• 裝有心臟起搏器或電子植入裝置人士• 懷孕人士• 惡性腫瘤部位• 嚴重感染或出血部位 總結高能量電磁波治療係一種安全、非入侵性、無痛嘅治療技術,能有效促進身體自然修復同舒緩疼痛,再配合治療師的臨床評估、手法治療、運動處方及姿勢糾正,整體嘅治療效果就更顯著。如果你有長期肌肉酸痛、運動勞損、或術後康復需要,不妨向我哋診所查詢,了解呢項嶄新療法是否適合你

總結高能量電磁波治療係一種安全、非入侵性、無痛嘅治療技術,能有效促進身體自然修復同舒緩疼痛,再配合治療師的臨床評估、手法治療、運動處方及姿勢糾正,整體嘅治療效果就更顯著。如果你有長期肌肉酸痛、運動勞損、或術後康復需要,不妨向我哋診所查詢,了解呢項嶄新療法是否適合你

- English

- 繁體中文